●木曽人・今村弘行 「長く使うと差が出るものを・・・」 ●木曽人・今村弘行 「長く使うと差が出るものを・・・」

雪がちらつく木曽の立春、お訪ねした作業場の前にはタガに使う長い青竹が置かれていました。木曽谷を南北に貫く国道19号線、国道から少し入った静かな場所に工房があります

温厚であたたかい人柄が笑顔ににじみでる方です

無口で物静かな今村さんですが、話が木のこと桶のことになると、とたんに口調が熱くなります、「大きさや用途の違う桶を色々つくっとるでねぇ」

木曽ひのき・木曽サワラ・こうやまき・それぞれの木の個性が今村さんの技でよりいかされていきます

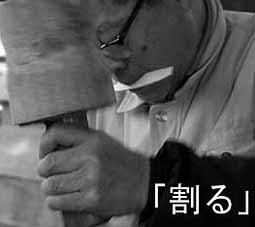

機械を使わず手で木地を割って桶を作っていく”手割(てわり)”の手法を守りこだわっています、作る人のぬくもりが木のぬくもりに重なり木工品ができあがっていく、そんなことを感じさせてくれる今村さん「長く使ってもらった時かならず差がでてくるでねぇ」と自分の仕事に誇りと自信をもっている木曽人です

|

【今村弘行】

昭和11年長野県木曽に生まれる、68歳、先代から桶作りを引き継ぎ現在まで52年間、手作りの桶を作り続ける、長野県知事賞受賞、昭和天皇の手洗い桶を製作したこともある 昭和11年長野県木曽に生まれる、68歳、先代から桶作りを引き継ぎ現在まで52年間、手作りの桶を作り続ける、長野県知事賞受賞、昭和天皇の手洗い桶を製作したこともある |

1.今村さんの桶の一番の特徴は「手割」です、木地を柾目にそって等間隔に割っていく、その手抜きをしないひと手間が機械作りと違う厚手の丈夫な木地を作っていきます |

口にくわえた木っ端で幅を計り、カーブのついたナタをあてて叩き、素早く木を割っていきます、簡単にみえますが、割った木をみると今村さんの緻密な職人の技がみてとれます、木地にあるカーブが桶の丸みになります 口にくわえた木っ端で幅を計り、カーブのついたナタをあてて叩き、素早く木を割っていきます、簡単にみえますが、割った木をみると今村さんの緻密な職人の技がみてとれます、木地にあるカーブが桶の丸みになります |

20センチ角の木曽ひのきのかたまりが10分程の間に、桶の板になっていきます、切るのではなく割ることがより丈夫な桶の素材をつくりだしていきます 20センチ角の木曽ひのきのかたまりが10分程の間に、桶の板になっていきます、切るのではなく割ることがより丈夫な桶の素材をつくりだしていきます |

2.桶の形をつくります、表面はまだ凹凸があり、このあとの削りの工程でなめらかな桶の表面ができあがります |

3.今村さんが背中を丸めてカンナを使い始めると、木の削 3.今村さんが背中を丸めてカンナを使い始めると、木の削 れる音とともに、どこか懐かしい木の香りが作業場に漂います、カンナ屑も手にしてみると均等に削れています れる音とともに、どこか懐かしい木の香りが作業場に漂います、カンナ屑も手にしてみると均等に削れています |

足の指を使い桶を押さえ、手前にカンナを引いていきます、手・足・体の動き全身を使った作業です 足の指を使い桶を押さえ、手前にカンナを引いていきます、手・足・体の動き全身を使った作業です |

今村弘行の道具 今村弘行の道具 |

|

|

|

|

大きさの種類の多い桶は、カンナの種類も多く【写真1】また

それぞれ内側を削るカンナ左と外側を削るカンナ右があります【写真3】

【写真2】両手で削る「せん」という道具この道具も色々な大きさがあります

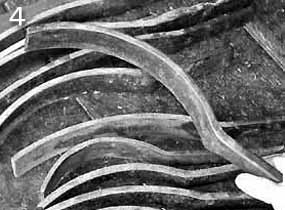

【写真4】手割で使う丸みのあるナタも種類がたくさんあります、切るのではなく割る道具なので鋭利ではありません、通称「ナマクラ」と呼ばれているそうです |